Основная информация о заказнике «Липичанская пуща»

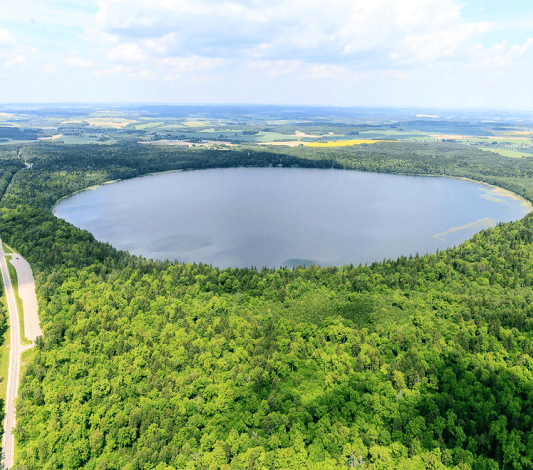

Республиканский ландшафтный заказник «Липичанская пуща» расположен на территории сразу трех районов Гродненской области — Дятловского, Мостовского и Щучинского. Площадь заказника — 15153 га.

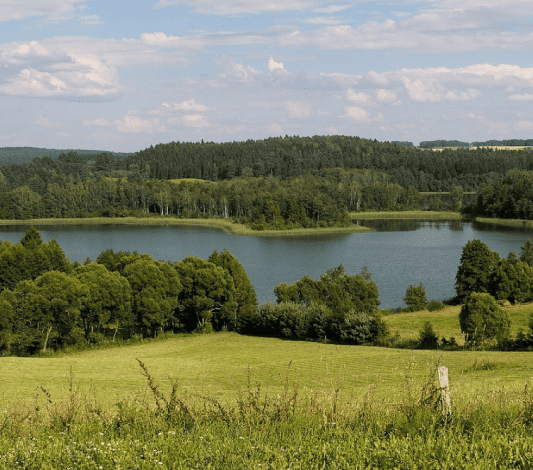

Липичанская пуща — это историческое название большого лесного массива в междуречье Немана и Щары, значительная часть которого включена в состав заказника.

Территория заказника очень живописна благодаря таких форм рельефа, как поросшие соснами материковые дюны, старицы, эоловые холмы, крутые приречные террасы и т.д.

В составе земель заказника «Липичанская пуща» 87% занимают леса и только около 4% — болота. Леса заказника поимущественно высоковозрастные — дубравы, сосновые леса, лишайниковые боры. Среди них представлены и редкие аборигенные сообщества: дубравы, кленовники, грабняки.